Bedingungsanalyse:

Dieses Praktikum durfte ich an der Kantonsschule Willisau machen. Die Klasse war eine 5. Klasse (LZG) mit 16 Schüler*innen. Das Praktikum fand über 8 DL (1 Pro Woche) statt. Die Praxislehrperson war Jacinta Candinas.

Aufgabenstellung

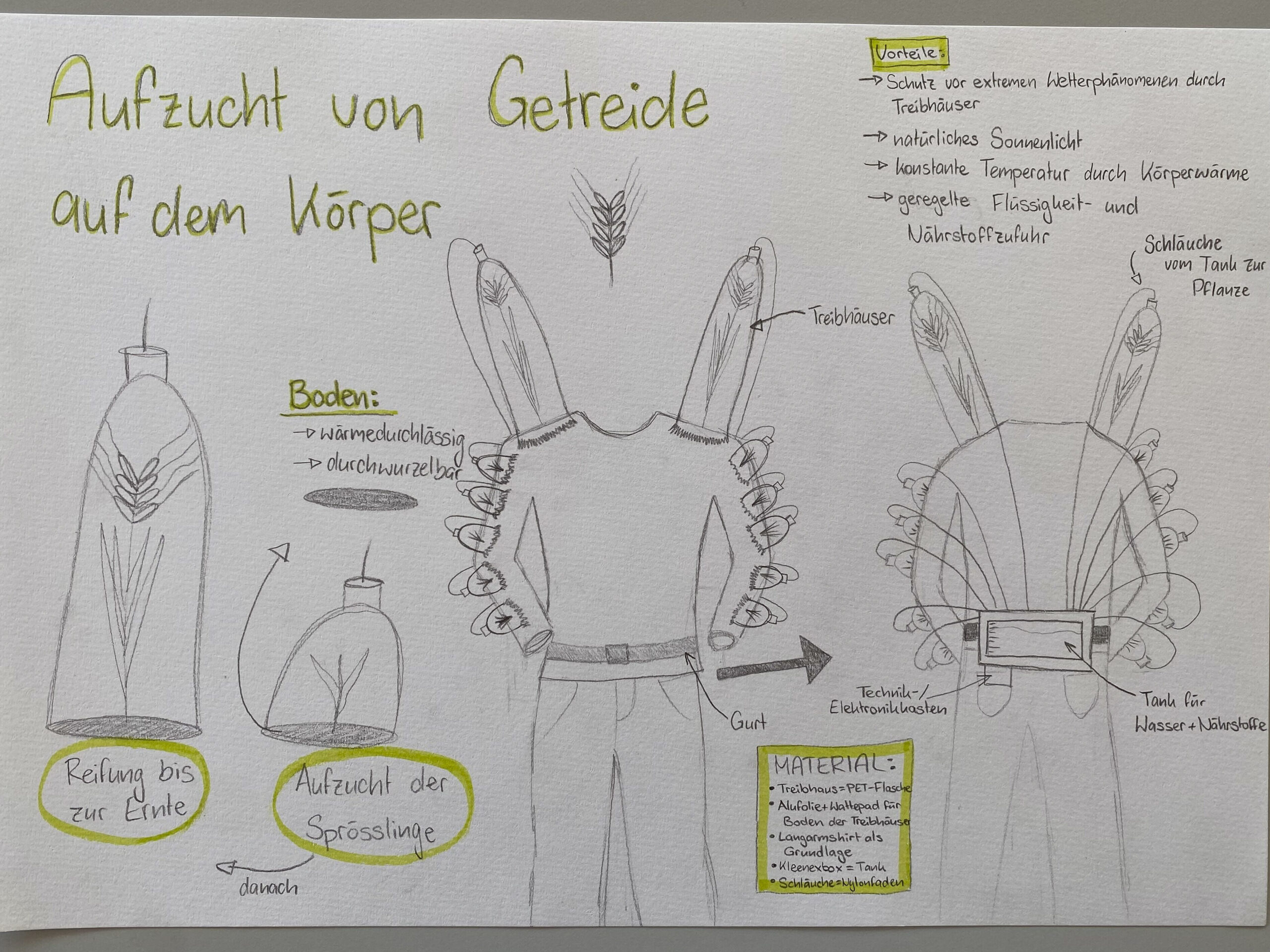

In 8 DL sollten die Schüler*innen ein Objekt entwickeln, welches am Körper getragen werden kann. Das Objekt sollte eine Funktion haben und diese sollte ersichtlich sein. (Die Funktion durfte auch für ein fiktives Problem entwickelt werden). Das Design des Objektes sollte aus einem von ihnen entworfenen Zukunftsszenario abgeleitet werden. Für die Umsetzung des Objektes sollten ein oder mehrere Materialien aus dem Materialfundus der Klasse verwendet werden.

Einstieg

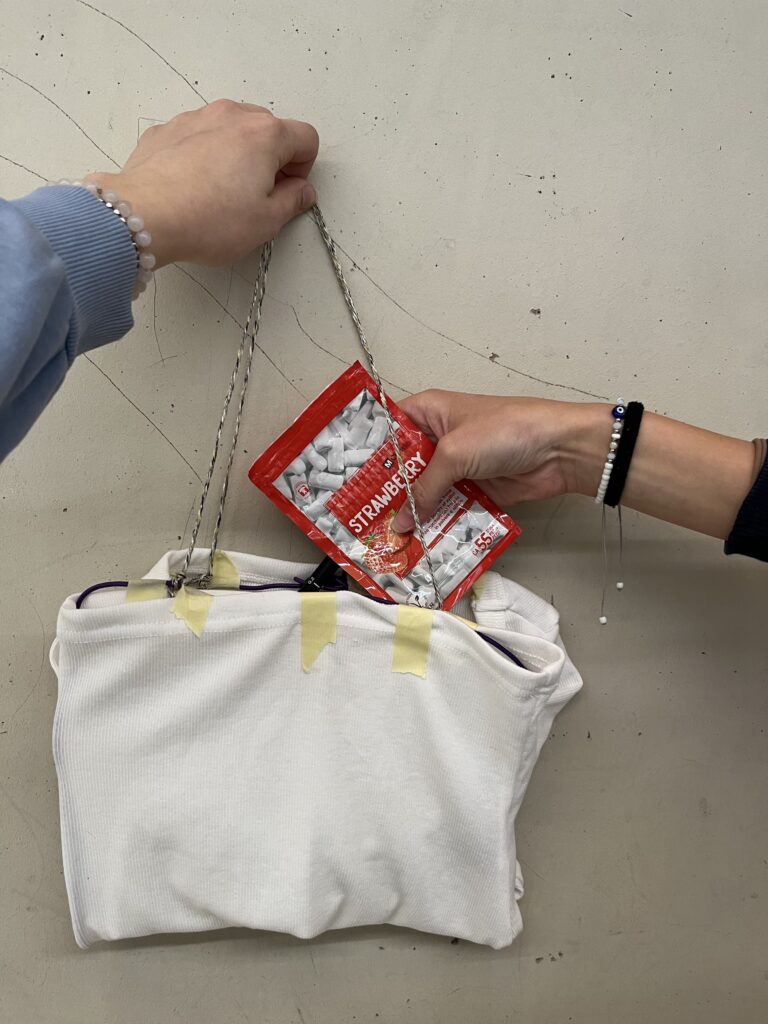

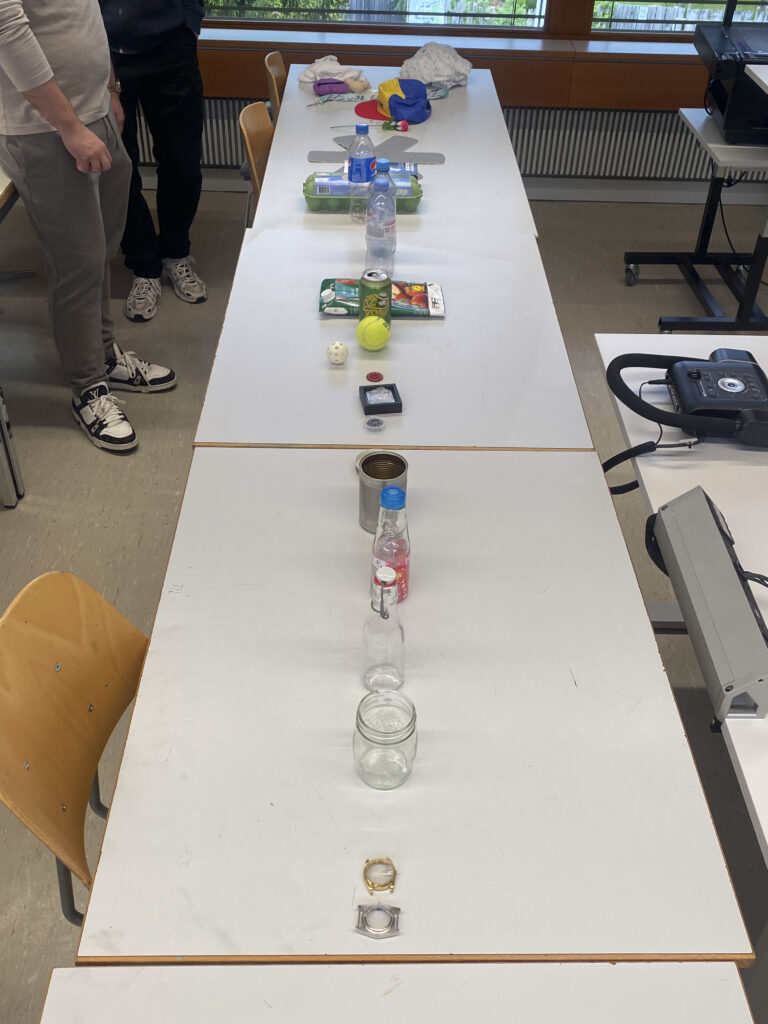

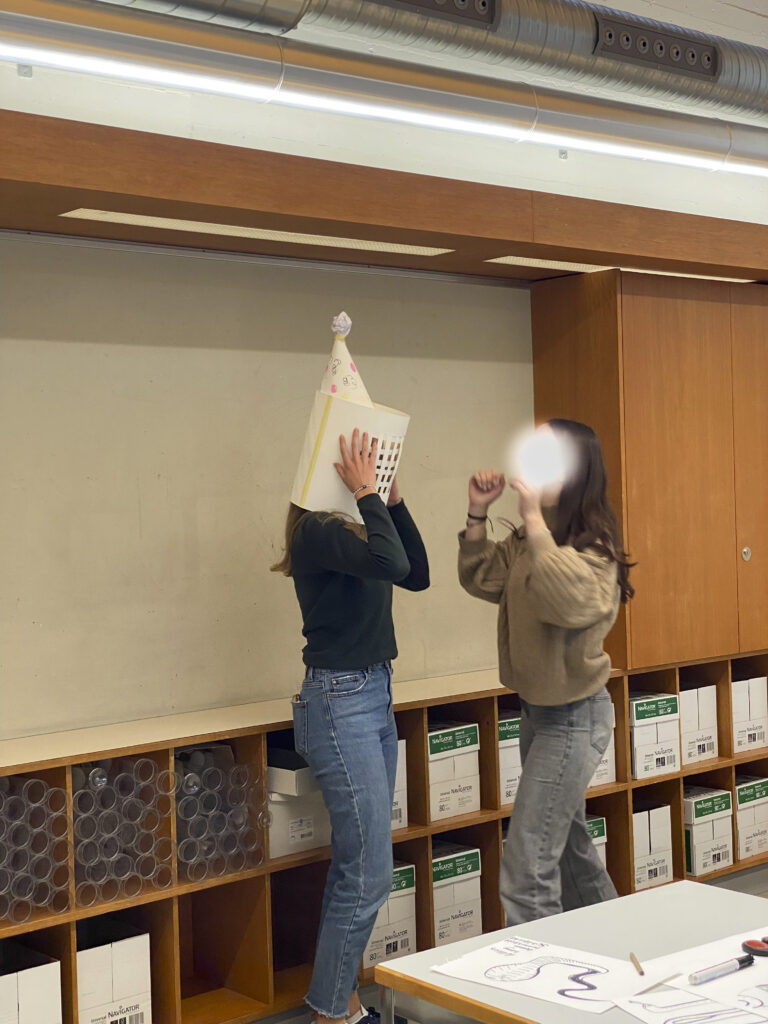

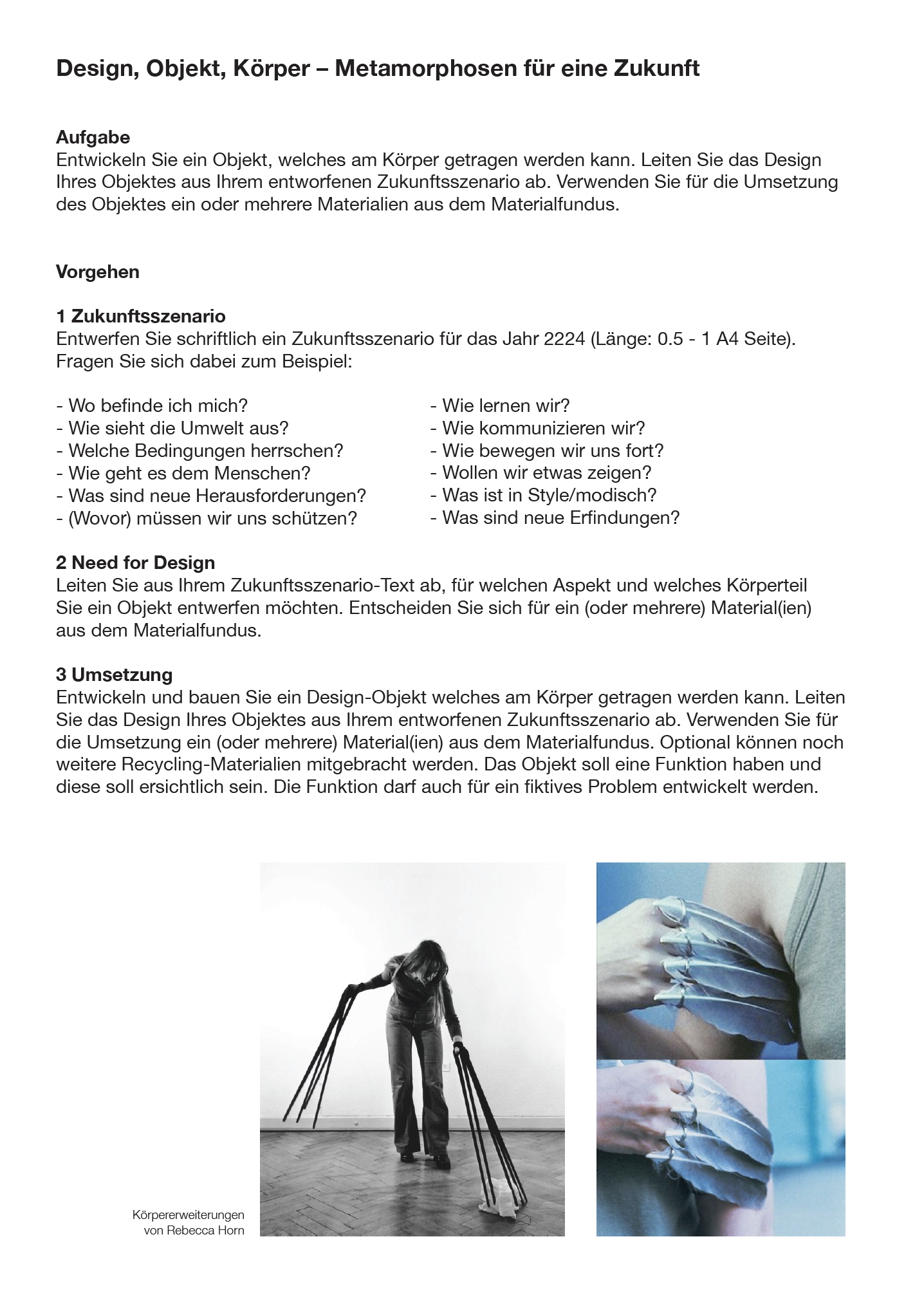

Als Teil des Einstiegs sollten die Schüler*innen zu zweit ihre mitgebrachten Objekte (Recyclingmaterialien/ungebrauchte Objekte) in einen Körperkontext bringen. Dazu konnten sie mit Draht, Klebeband oder Schnur arbeiten. Ziel war es, die originalen Funktion der Objekte/Materialien umzudenken, sie neu zu positionieren oder eine neue Funktion dazu zu erfinden.

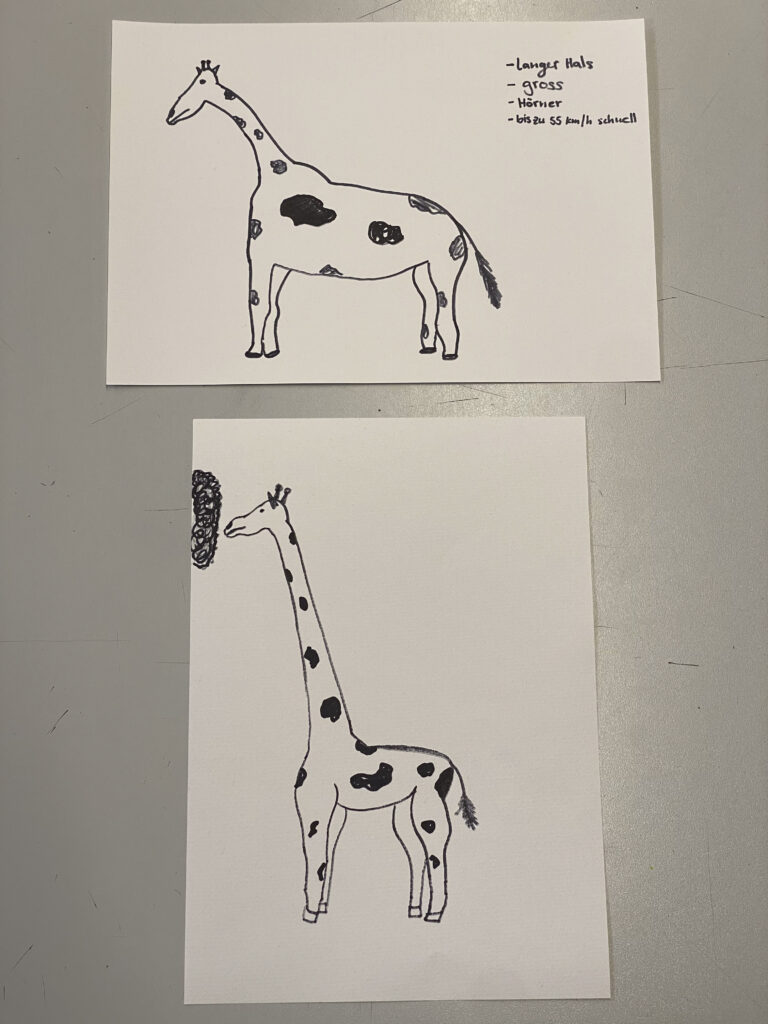

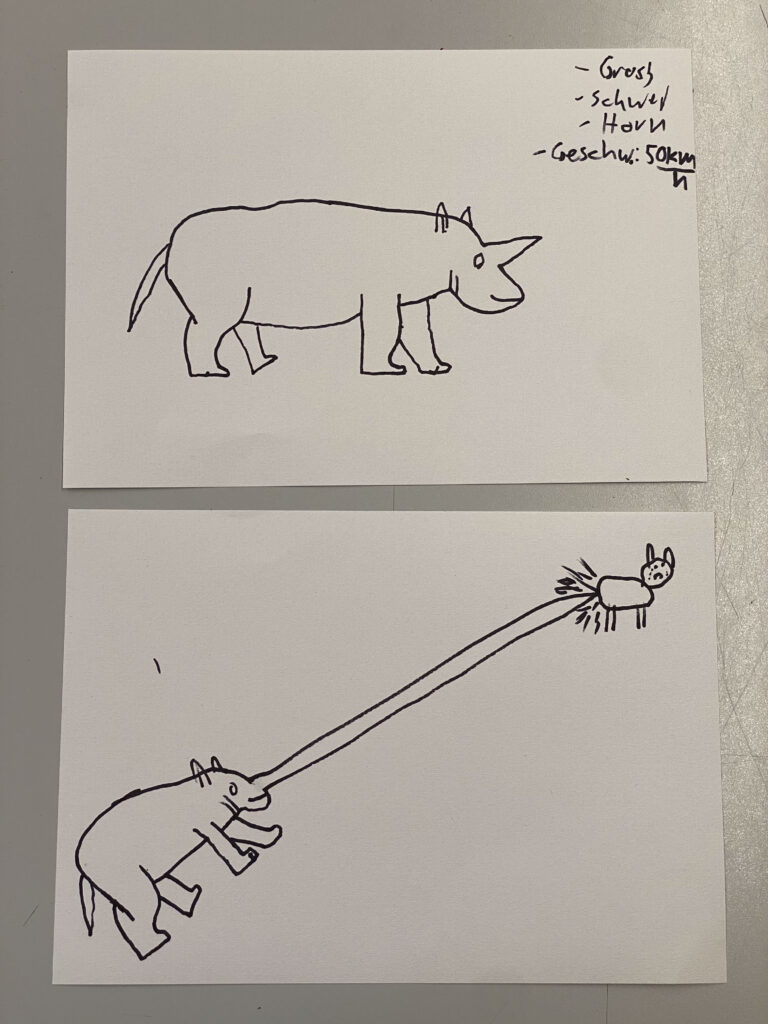

Eine weitere Einstiegsübung bestand daraus, dass jede Person drei Tierarten auf drei Zettel schrieb, diese Zettel in einem Topf gesammelt wurden und jede Person einen Zettel zog. Die Schüler*innen hatten danach vier Minuten Zeit, ihr gezogenes Tier zu zeichnen. Dann zwei weitere Minuten, um die wichtigsten/ausgeprägtesten Fähigkeiten des Tieres aufzuzählen. Als drittes hatten sie nochmals vier Minuten Zeit, um ihr Tier erneut zu zeichnen, diesmal aber eine Fähigkeit auszuwählen und diese besonders hervorzuheben. Am Schluss diskutierten wir gemeinsam, wie sich die Tiere verändert hatten.

Als weitere Einstiegsübung wurde versucht, das Gefühl, welches die erfundenen Wörter «Kiki» und «Bouba» auslösen auf eine Körperregion zeichnen – Wie würden diese Wörter als Objekte aussehen?

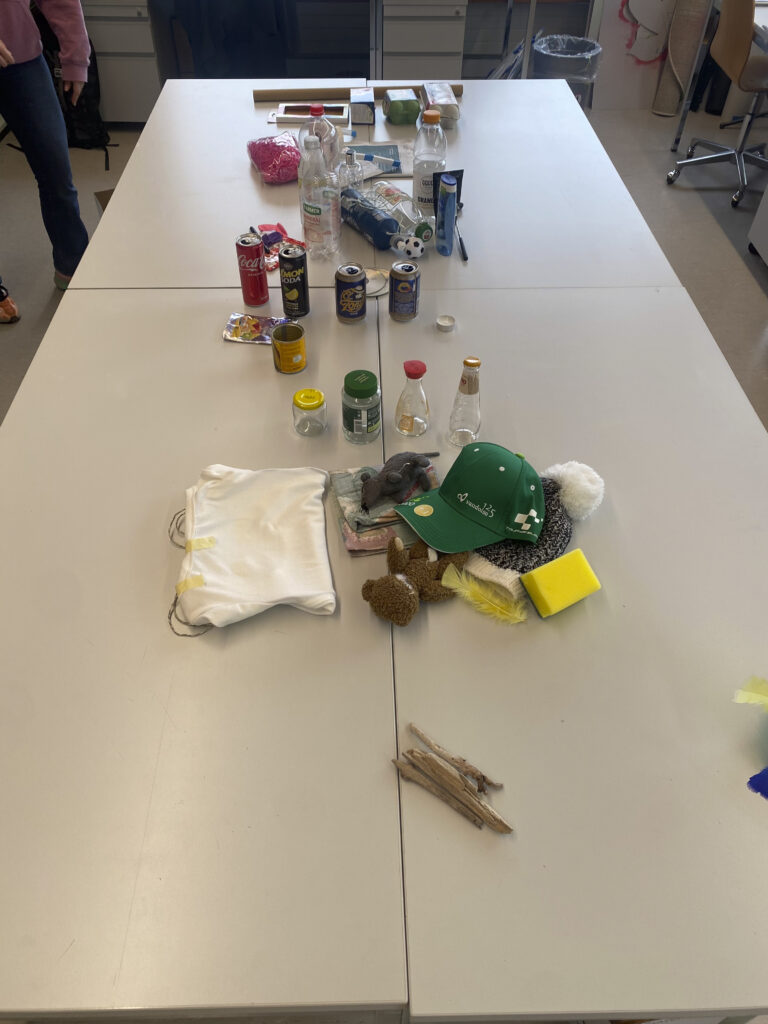

Auch wurde ein Materialfundus der Klasse erstellt. Dabei wurden die mitgebrachten Materialien/Gegenstände von den Schüler*innen geordnet und kategorisiert. Anschliessend wurde im Plenum diskutiert, wie die Kategorisierung geschah/welche Materialgruppen zu erkennen waren.

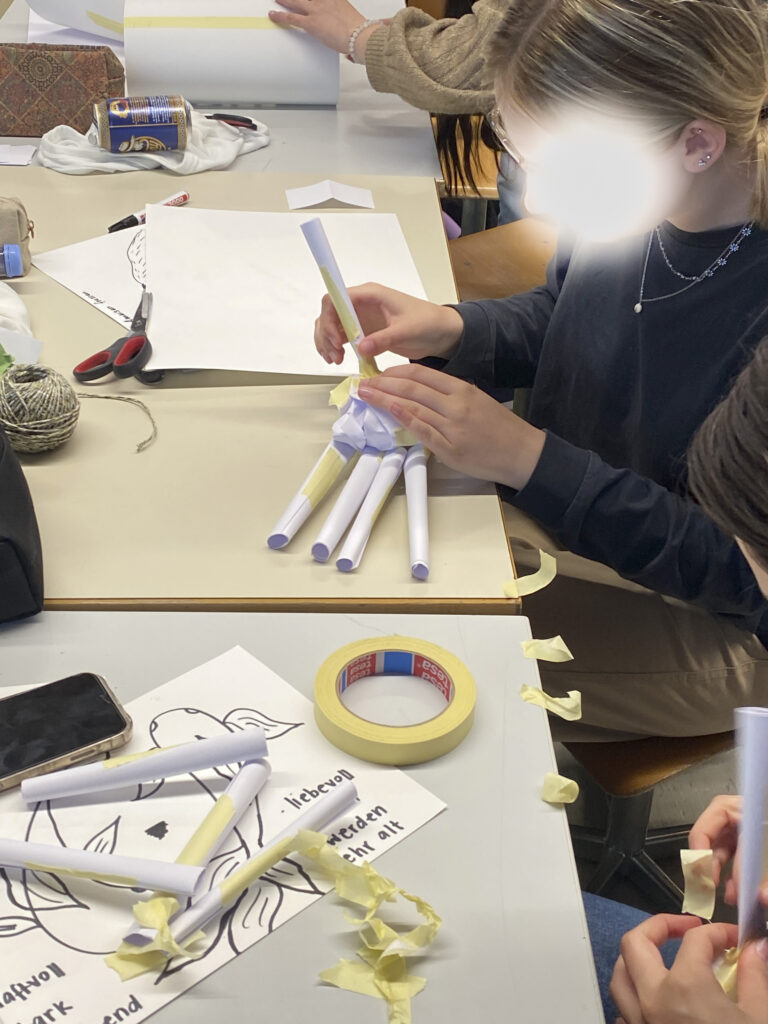

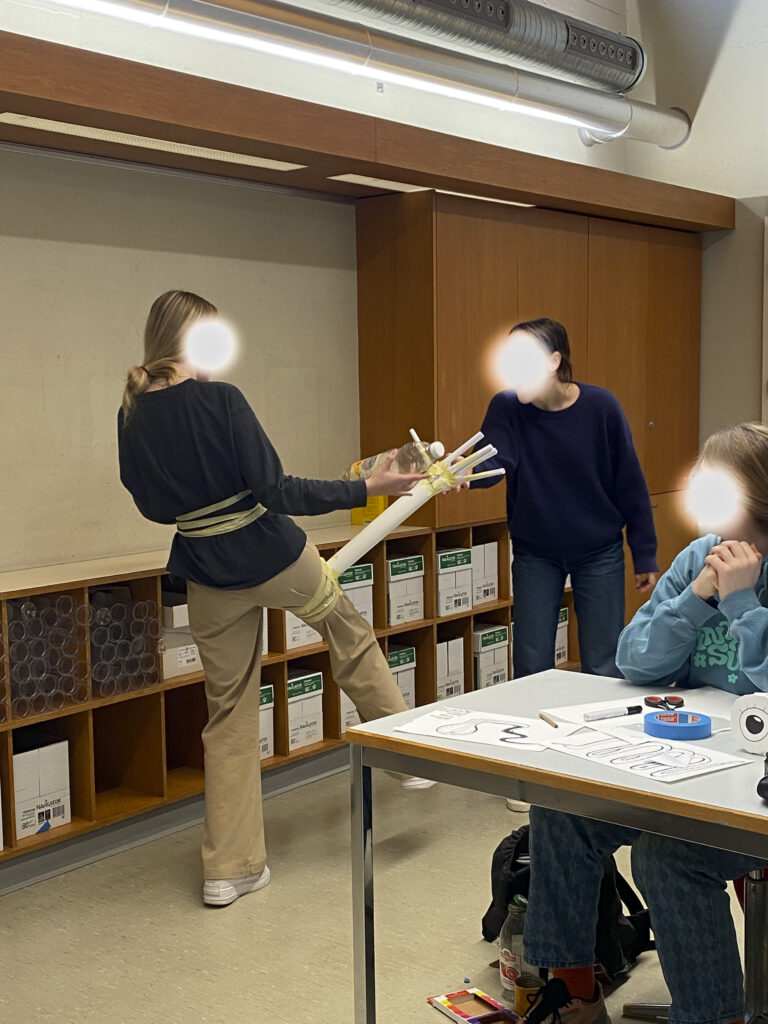

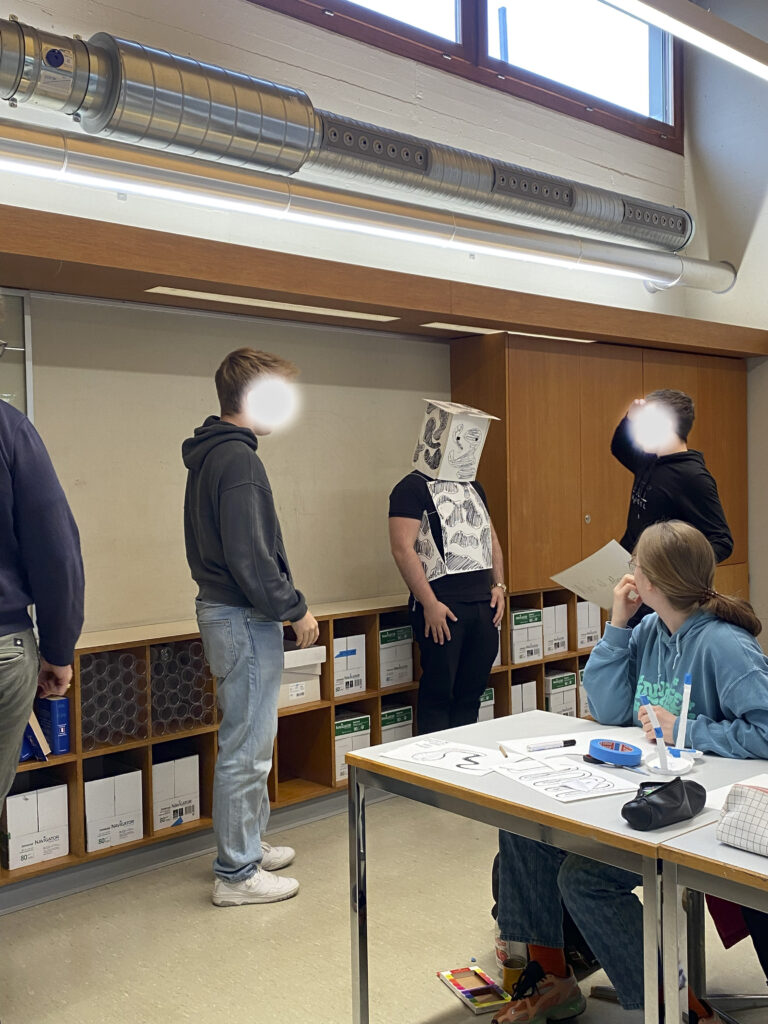

Eine weitere Einstiegsübung: Zu zweit wurden Objekte mit Funktion geformt. Nur aus Papier und sie mussten am Körper getragen werden können (je 5-10 min Zeit). Danach: Sammeln der geformten Objekte, kurze Vorstellungsrunde (pro Gruppe 1 Objekt). Die anderen Gruppen sollten erraten, was es sein könnte/wofür es genutzt werden könnte.

Vorgehen Projekt:

1 Zukunftsszenario

Die Schüler*innen entwerfen schriftlich (via écriture automatique) ein Zukunftsszenario für das Jahr 2224 (Länge: 0.5 – 1 A4 Seite). Als Hilfestellungen dienten diese Fragen:

- Wo befinde ich mich?

- Wie sieht die Umwelt aus?

- Welche Bedingungen herrschen?

- Wie geht es dem Menschen?

- Was sind neue Herausforderungen?

- (Wovor) müssen wir uns schützen?

- Wie lernen wir?

- Wie kommunizieren wir?

- Wie bewegen wir uns fort?

- Wollen wir etwas zeigen?

- Was ist in Style/modisch?

- Was sind neue Erfindungen?

2 Need for Design

Als Kurz-Einstieg wird oft ein Konzept/eine Vorgehensweise aus dem Objektdesign vermittelt. Z.B.:

Aus ihrem Zukunftsszenario-Text leiten die Schüler*innen ab, für welchen Aspekt und welches Körperteil sie ein Objekt entwerfen möchten. Sie entscheiden sich für ein (oder mehrere) Material(ien) aus dem Materialfundus der Klasse.

3 Umsetzung

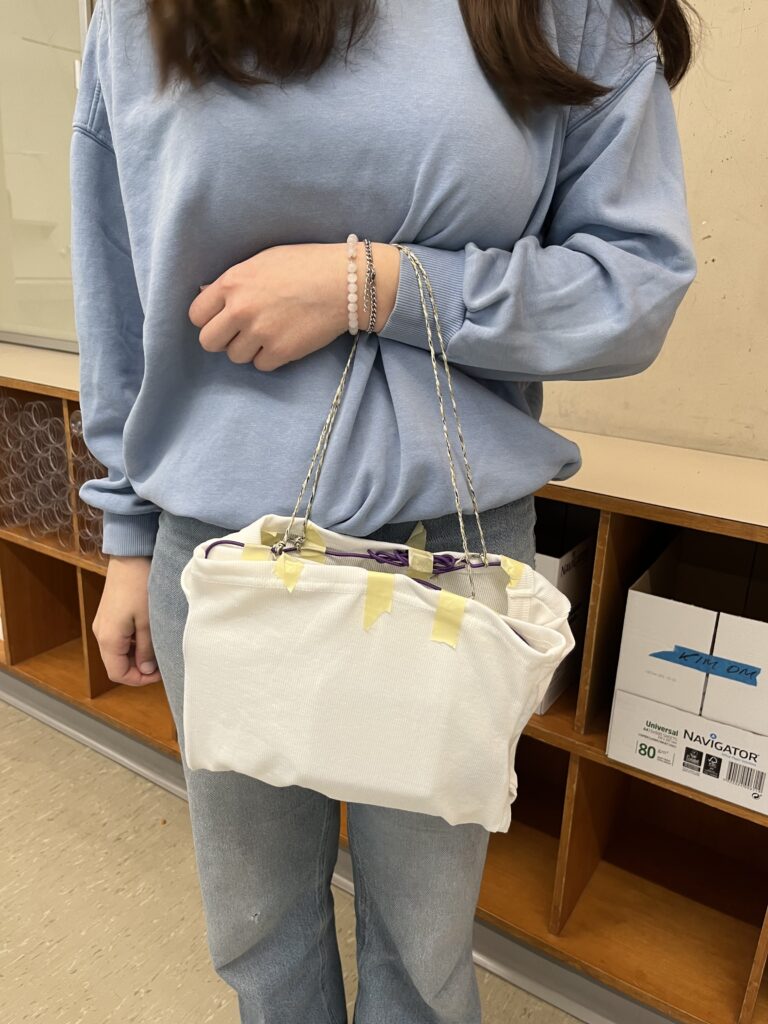

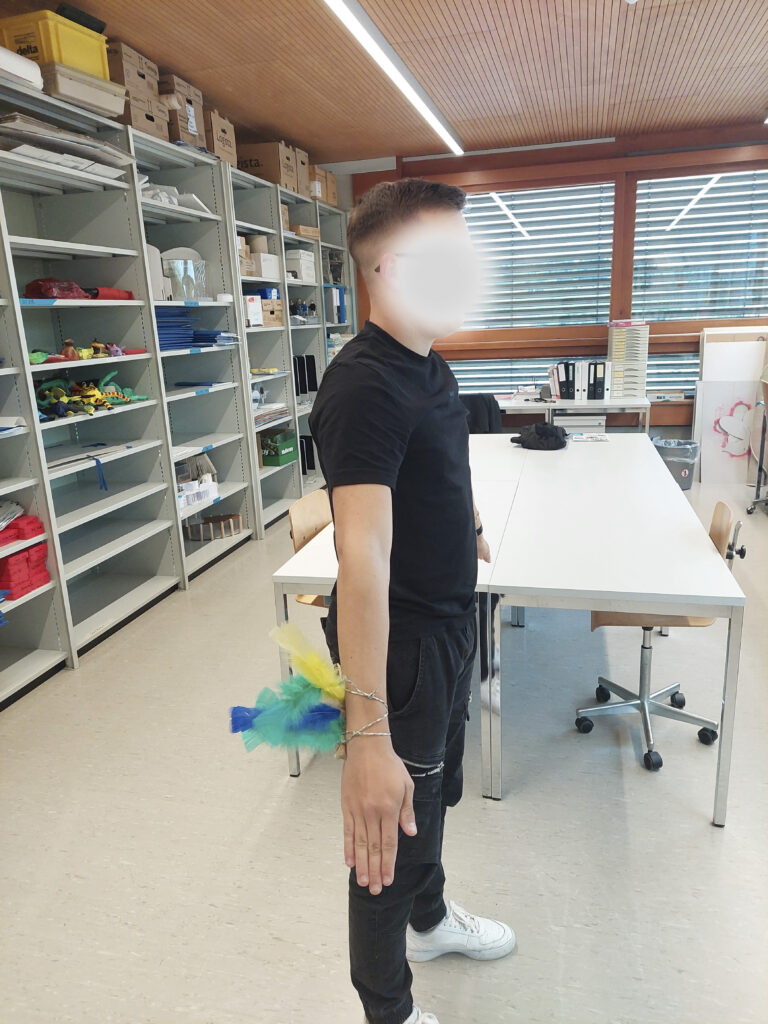

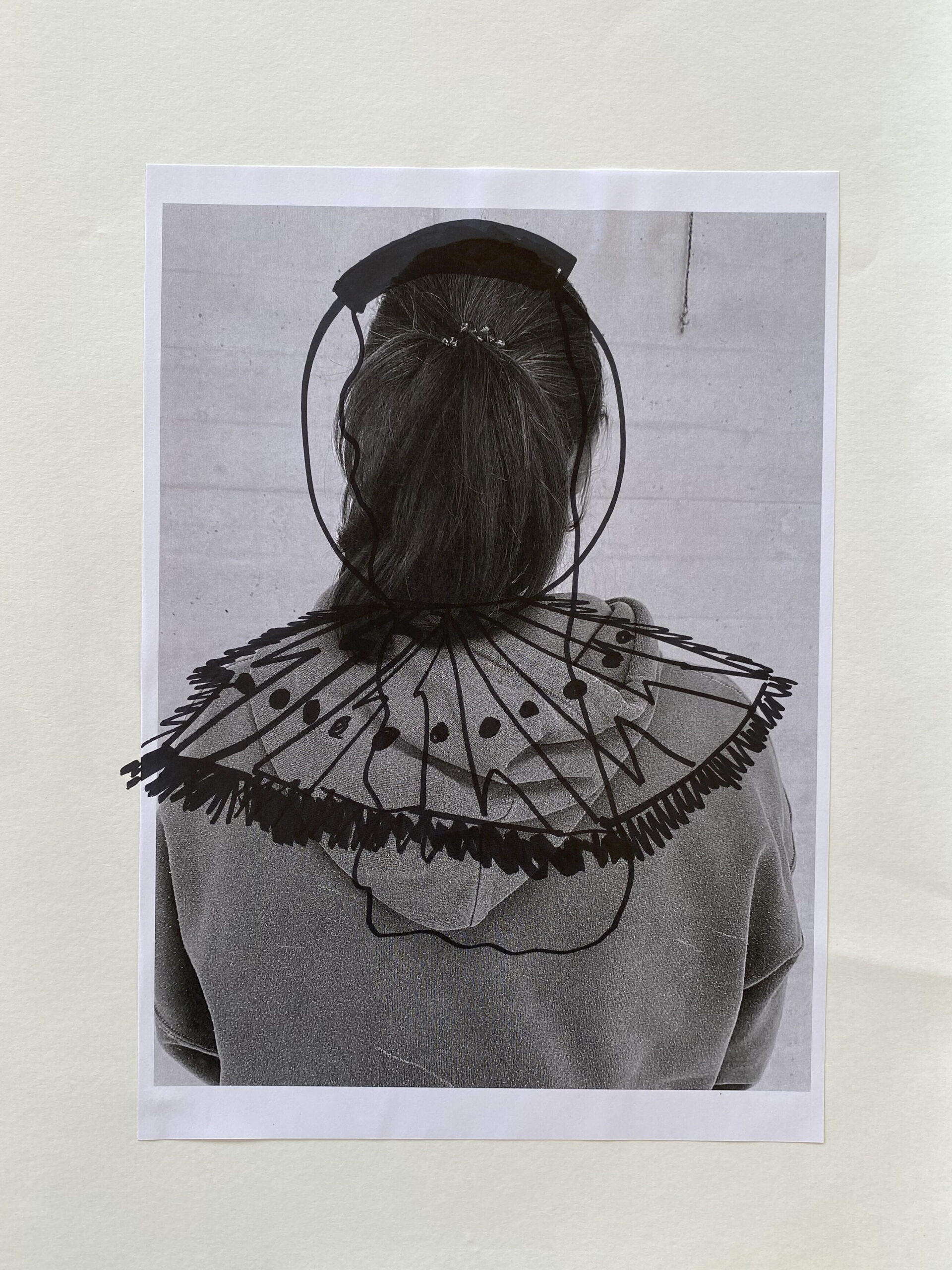

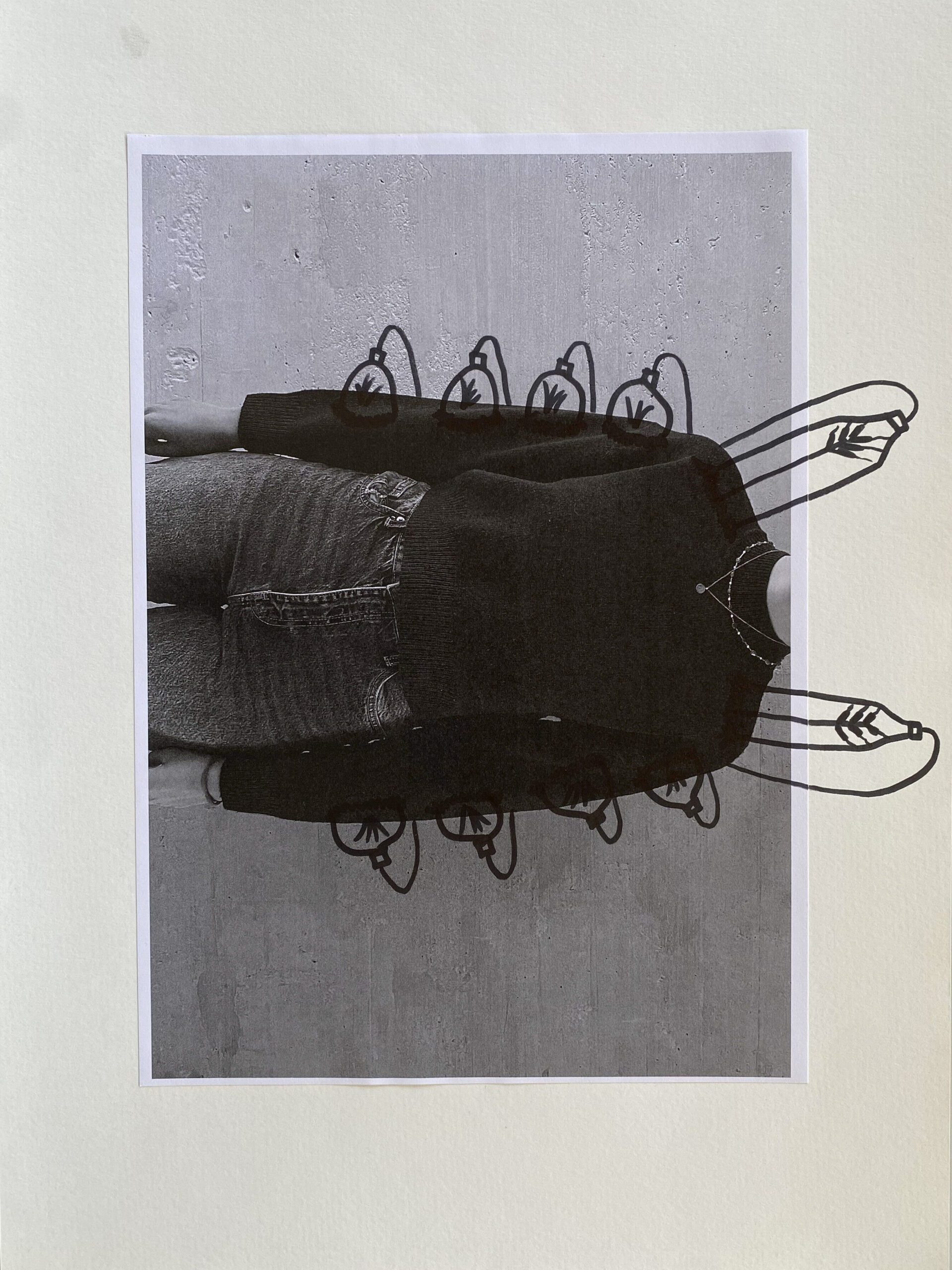

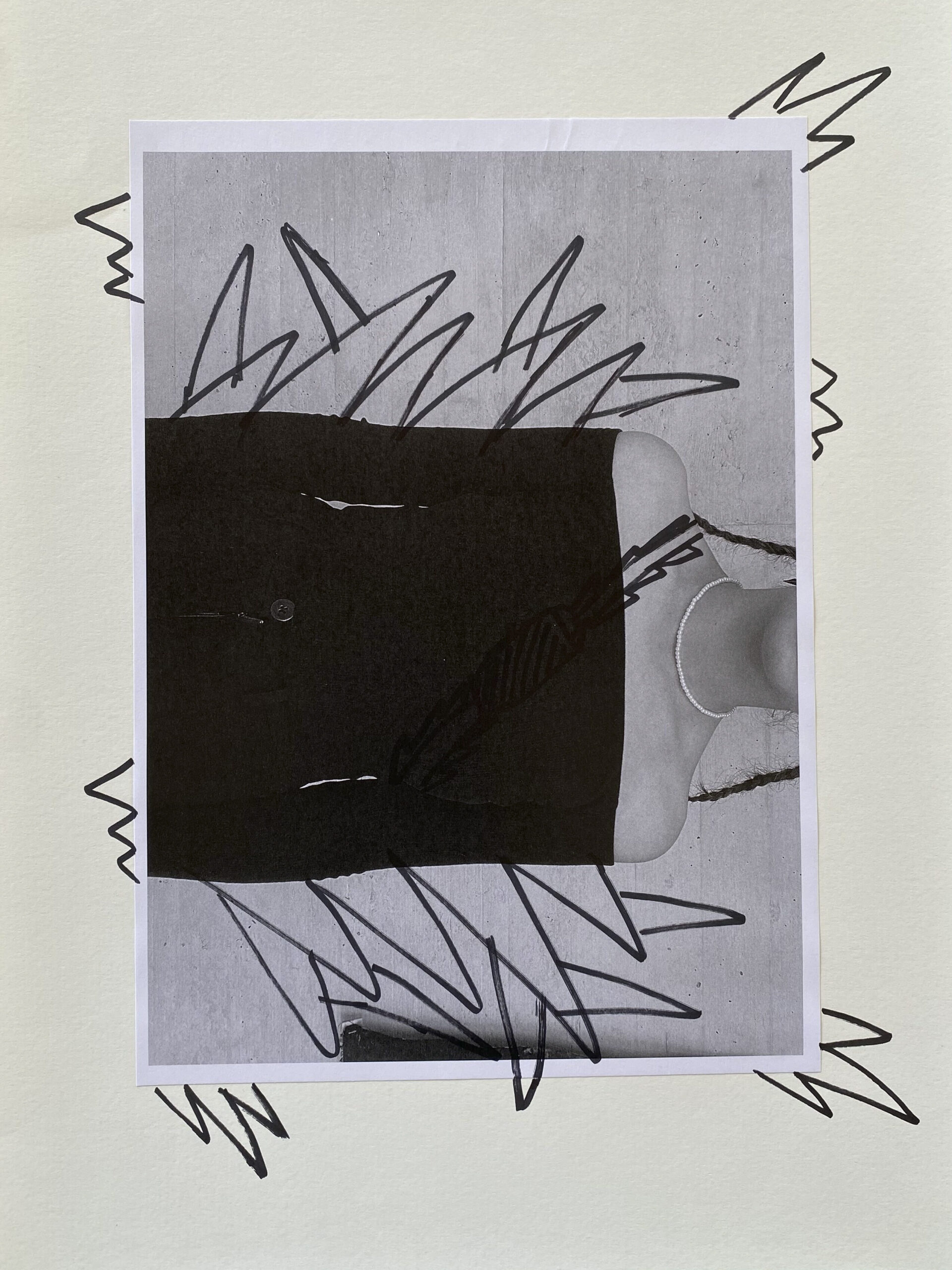

Die Schüler*innen entwickeln und bauen ein Design-Objekt, welches am Körper getragen werden kann. Das Design des Objektes wird aus ihrem entworfenen Zukunftsszenario und dem Moodboard abgeleitet.

4 Inszenierung

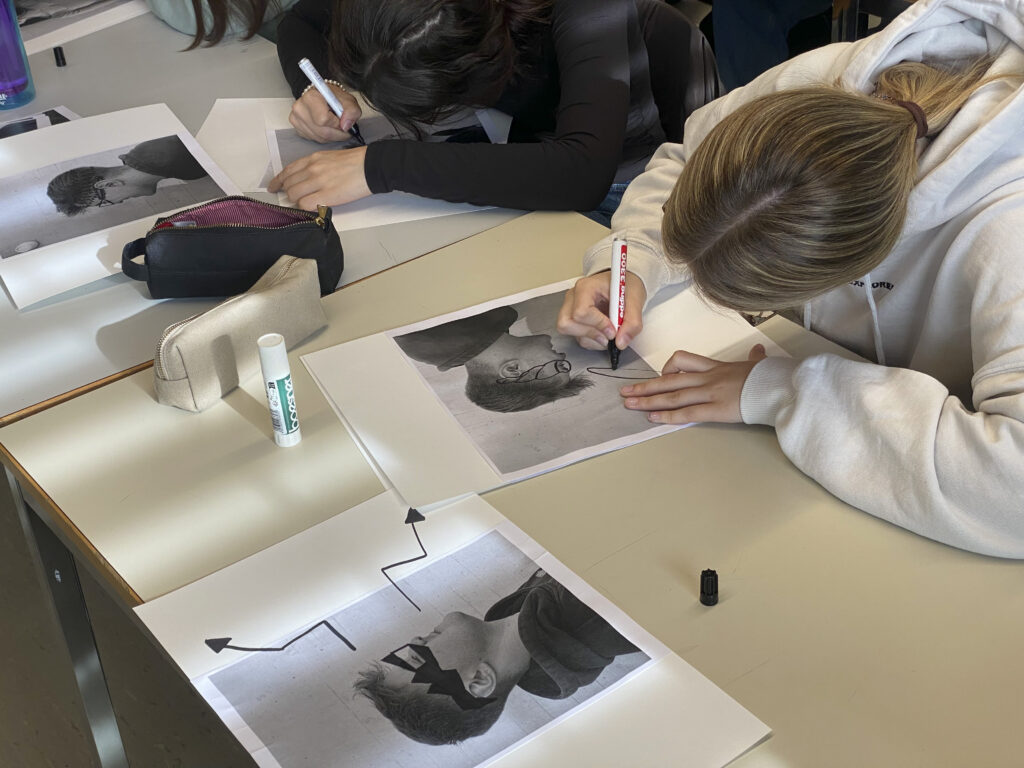

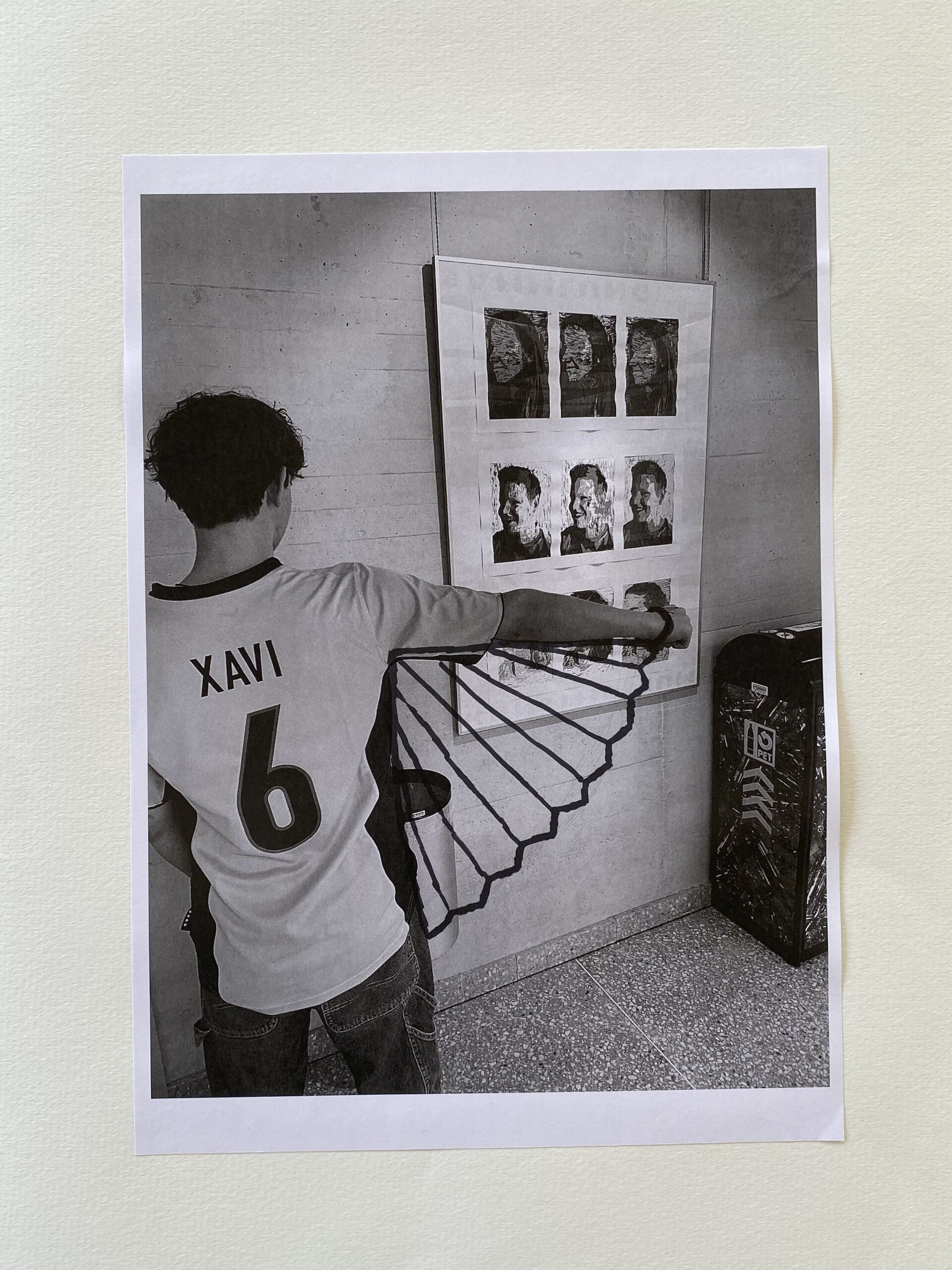

Die Designobjekte wurden im nächsten Schritt eingefärbt (ansprayen od. bemalen) und die Schüler*innen überlegten sich, wie sie das Objekt am Körper inszenieren möchten. Für die fotografische Dokumentation durfte das Objekt mit eigenen Requisiten kombiniert werden. Bei der fotografischen Inszenierung unterstütze ich die Schüler*innen mit Fotografieren, um Zeit zu sparen.

5 Dokumentation

Die Schüler*innen sollten ihren Design- und Vorgehensprozess dokumentieren. Mir war z.B. wichtig, dass sie Handyfotos von den verschiedenen Entwicklungsstadien ihres Objektes machten und auch Ideen, Entwürfe und Verworfenes zeigten. Die Dokumentation war auch Teil der Bewertungskriterien.

Abgabe: Fertiges Objekt, überarbeiteter Zukunftsszenario-Text, Dokumentation (digital, PDF-Format)

Aufgabenblatt:

Bewertungskriterien

- Textbezug des Objektes (Interpretation des und Bezug zum entworfenen Zukunftsszenario)

- Tragbarkeit & Funktionalität des Objektes (Funktion kann fiktiv sein – wichtig: ersichtlich)

- Qualität des Objektes (praktische Umsetzung, Formfindung, Verarbeitung der Materialien)

- Prozess (Dokumentation des Objektdesigns, Experimentieren, Überlegungen zu Konzept)

- Gesamtwirkung des Objektes (Gesamteindruck, Wirkung und Eigenständigkeit)

Reflexion

Die Klasse war anfangs etwas unzuverlässig, was Hausaufgaben anbelangte. Deshalb passte ich die Zeitplanung im Verlauf des Praktikums an, und liess das meiste vor Ort machen.

Für ein nächstes Mal würde ich wohl etwas früher mit der Produktion der Objekte anfangen. Die vielen Einstiegsaufgaben und Theorie-kurz-einputs ermöglichten es zwar, spielerisch eine gute Basis zum Thema Design zu etablieren, wurden aber von einigen Schüler*innen als zu lange empfunden, was ich verständlich finde.

Was gut funktionierte, war der Einsatz von Timern für die Einstiegsaufgaben. So konnte die Klasse ihre anfänglichen Hemmungen beim Zeichnen/Entwerfen schnell ablegen und es entstanden spannende Entwürfe. Auch wurde so ein spielerischer Umgang mit dem Thema Design ermöglicht.

Was ich ebenfalls weiterhin einsetzen werde, ist die Methode des «Elevator Pitch» als Präsentationsform. Dies ermöglicht es, alle Schüler*innen in kurzer Zeit präsentieren zu lassen, mit einem klar vorgegebenen Rahmen. Es können sogar Rollen vordefiniert werden: Hier aufgrund des Themas «Design» spielten die Zuhörenden die Rolle des Investment-Boards (à la Höhle der Löwen) und die Präsentierenden sollten ihr Produkt möglichst attraktiv anpreisen. Dies fand ich einen gelungenen und humorvollen Abschluss für das Projekt.